生体リズムと音楽

2025/10/01

生体リズムと音楽

歩く、走る、呼吸といった基本的な生体リズムが、音楽の二拍子、三拍子、四拍子といった具体的な拍子とどのように関連しているかについて考えてみました。

特定の拍子は、人間の身体活動や感情と結びつきやすく、生活の中で自然に心地よさや効率を生み出します。

1. 二拍子(2/4拍子)と四拍子(4/4拍子)

二拍子 (2/4) 強拍(1)と弱拍(2)が明確に繰り返される。 歩行、行進、ジョギング 人間の足が「左」「右」と交互に地面につく、二足歩行の基本構造と完全に一致します。このため、2/4拍子の音楽は、身体が自然に同調しやすく、最も安定してペースを維持しやすいリズムです。

四拍子 (4/4) 強拍(1)と中強拍(3)を持つ、より長く、安定したリズム。 一般的な運動、ポップス、ロック 2拍子が2回繰り返される構造(1・2・3・4)であり、歩行の安定性を保ちつつ、呼吸のサイクル(例:吸う・吸う・吐く・吐く)や、より複雑な運動のテンポにも合わせやすい、現代で最も普遍的なリズムです。

これらの偶数拍子は、リズミカルな聴覚刺激として働き、運動のタイミングや歩幅の安定化を助け、特にリハビリテーションの分野でも歩行改善に用いられています。

2. 三拍子(3/4拍子)

三拍子は、二拍子や四拍子とは異なり、**「円運動」や「揺れ動く動き」**と結びつくことが多く、前進運動からは一歩離れた、優雅さや感情的な表現を伴います。

生活との関連:優雅さ、揺らぎ、ダンス

三拍子 (3/4) 強拍(1)の後に2つの弱拍が続く、流れのあるリズム。 ワルツ、スキップ、揺りかご 三拍子は、左・右・休止といった安定した歩行のリズムとは異なり、身体が「持ち上がり(リフト)」、「下がる(フォール)」という、回転やスイングを伴う動きと相性が良いです。ワルツが代表的ですが、何かを優しく揺らす(揺りかご)ような、情感や揺らぎを伴う動作にも自然に現れます。

三拍子は、基本的な歩行のような左右対称の繰り返し運動には不向きであり、リズムを維持するためには意識的な努力や訓練が必要となるため、非日常的な楽しさや優雅さを感じさせる拍子となります。

このように、特定の拍子が持つ構造は、私たちの生活の中で行われる様々な活動のリズムと深く結びついており、音楽を聴くことで、身体はその拍子の構造に自然と引き込まれ、活動の質や感情の状態に影響を受けています。

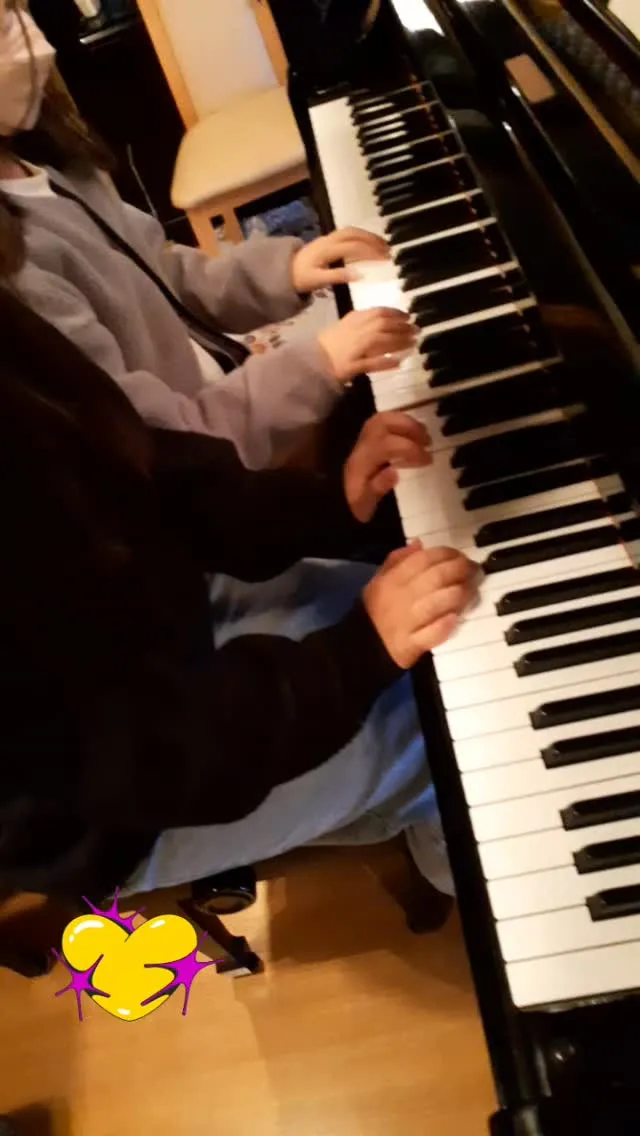

平面上の楽譜からリズム、拍子の感覚を立体的に体で感じながら演奏することで生き生きとした音楽が生まれるのですね。

いつも音楽をハートで感じながら演奏していきたいです。